9 de julio: de San Martín a Macri (primera parte)

Primera de una serie de tres entregas a 200 años de la independencia argentina

1. La historia como territorio de disputa

La historia no es un mero ejercicio intelectual de quien no tiene otra cosa más interesante para hacer. La historia construye sentidos, nos habla de caminos que nos constituyen al mismo tiempo que nos marcan rumbos. Por eso siempre ha existido una política de la historia. Siendo como es la historia terreno de disputa entre proyectos diversos que quieren encauzar el devenir del país. La historia es, en definitiva, la política vista para atrás, con lo cual el recorte que se hace de la misma está determinado, más allá de los hechos que efectivamente sucedieron, por la interpretación que se hace de los mismos, por la importancia que se asigna a unos y a otros.

Cuando se escribe la historia oficial a fines del siglo XIX, Mitre -un pésimo militar pero un hábil político- comprende la importancia de construir un sentido que justifique el protagonismo de la oligarquía porteña que se había encaramado en el poder después de la batalla de Pavón.

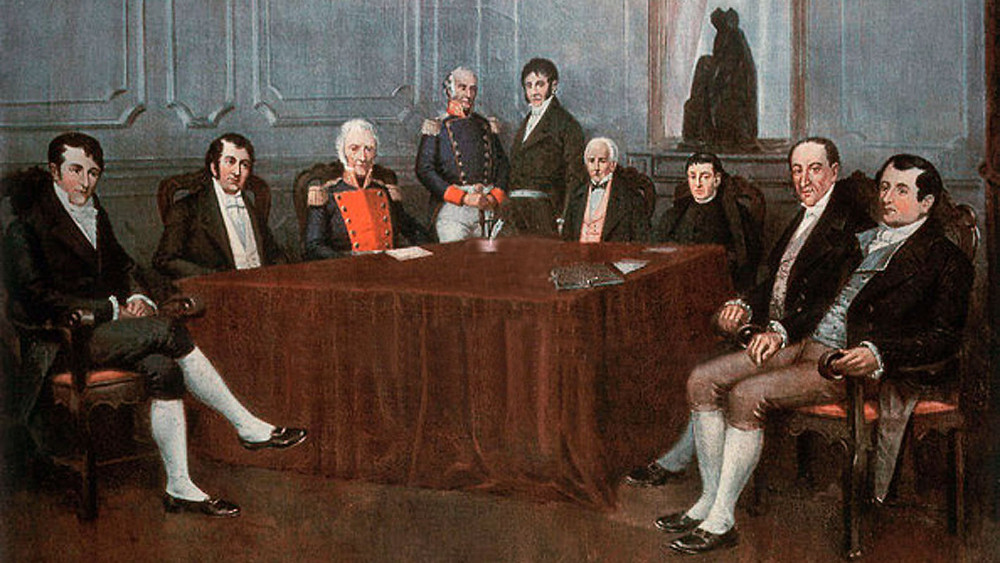

El general Bartolomé Mitre busca parcializar la historia con una mirada porteñocéntrica y por eso le da mayor importancia a la Revolución de Mayo gestada en el Cabildo de Buenos Aires y minimiza la trascendencia de la declaración de independencia de Tucumán, el 9 de julio de 1816. Para hacerlo inventa la idea de un hecho original y único surgido de la genialidad de los comerciantes de una Buenos Aires que apenas pasaba de 30.000 habitantes pero que estaba supuestamente sedienta de hacer negocios con el mundo, de insertarse en un mundo del que se hallaba aislada por el proteccionismo y el monopolio español. Es cierto, los discursos de la derecha se parecen a si mismo a lo largo del tiempo. Lo falso de este razonamiento es que la llamada Primera Junta no es ni siquiera la primera junta que se da en el territorio del virreinato del Rio de la Plata. En efecto, hubo una antes, en 1808 en Montevideo, a instancias de Elio (máxima autoridad militar de la Banda Oriental) y sobre todo del rico comerciante nacido en el país vasco llamado Martín de Álzaga. Esta junta fue formada por sectores conservadores en contra de Santiago de Liniers, por entonces Virrey interino, colocado por el pueblo de Buenos Aires en función de su destacada actuación durante las invasiones inglesas. Luego vinieron dos juntas revolucionarias, en Chuquisaca y La Paz. En la primera, donde se ubicaba la universidad más importante de la región y donde estudiaron muchos de los jóvenes patriotas que protagonizaron luego la revolución en Buenos Aires, el protagonismo lo tuvieron los sectores populares encabezados por Murillo y acompañado por un joven universitario Bernardo de Monteagudo. Como es de imaginarse, la reacción españolista, los conservadores de la colonia, fueron más duros con la rebelión popular. Y Murillo pagó con su vida la osadía de desafiar a los poderes constituidos. En la respuesta de los reaccionarios quedó sellada la forma en que habría de dirimirse la cuestión democrática en América. Los sectores conservadores estaban dispuestos a poner la casa en orden con represión.

“Cuando se escribe la historia oficial a fines del siglo XIX, Mitre -un pésimo militar pero un hábil político- comprende la importancia de construir un sentido que justifique el protagonismo de la oligarquía porteña que se había encaramado en el poder después de la batalla de Pavón”

2. La gestación del hecho maldito del país colonial

Desde las reformas borbónicas realizadas en el siglo XVIII, cuando esta casa real llegó al poder en España, el territorio americano, que durante más de dos siglos había sido regido por la corona, empezó a mostrar signos inequívocos de inestabilidad. En su seno se gestó un hecho maldito, una contradicción que no es resoluble en el marco de la pax de la colonia, pero que tiene sus causas, sus detonantes, sus primeros propósitos y hasta sus límites, en el marco de esa América mestiza, sustrato del imperio colonial español en estas tierras. Los sucesos en la metrópoli serán su catalizador. Pero las capas tectónicas del subsuelo de la patria ya empezaban a moverse. Ese imperio, montado con velocidad de conquista (voraz y al mismo tiempo épica), que engendró un nuevo espacio cultural y político, se estabilizó en el tiempo en condiciones de colonialidad –que se prolongaron alrededor de tres siglos–, pero fue conmovido hasta los cimientos en tan sólo un puñado de años. Ello permitió acabar, más de un siglo antes que el resto de los territorios ocupados por Europa en África, Asia y Oceanía, con el yugo colonialista.

Esta emancipación, como no podía ser de otra manera, que empezó –tal como veremos– en la política española y terminó en un conflicto antagónico con el colonialismo hispánico, estuvo signada desde un principio por la guerra. Una guerra cruenta y fratricida, que en apenas quince años se llevará un porcentaje considerable de la población americana. Y que va a prologarse en sus consecuencias desastrosas para la economía, por la voluntad de un imperio que se niega a ser desmembrado. Precisamente, la vocación de todo colonialismo es de perpetuarse en el tiempo y resistirse violentamente a su desintegración cuando está francamente en decadencia, porque es incapaz de repensarse a sí mismo.

La guerra se extendió como una mancha indeleble por todo el territorio americano desde 1809, cuando aparecieron las primeras juntas en la defensa de los derechos del monarca legítimo Fernando VII, mediante la reversión de la soberanía, a idéntico modo que lo que sucedía en la península; hasta diciembre de 1824, cuando el último foco importante conservado por los colonialistas cayó derrotado en manos de las tropas sudamericanas del general Antonio José de Sucre, en la batalla de Ayacucho. La etapa histórica abierta con la revolución política que se resuelve en el movimiento emancipador, experimentó avances y retrocesos a lo largo de tres lustros. Pueden señalarse en este camino tres períodos o etapas. El primero se inicia en 1808 y 1809 con la constitución de las primeras juntas en América, producto de la ocupación francesa de la península ibérica. El segundo período va de 1811 a 1812 y marca las contradicciones de una guerra civil que se hace cada vez más cruenta y antagónica, lo que va determinando a cada vez más amplios sectores a escoger partido por la independencia, sobre todo a partir del regreso de Fernando VII en 1814 y su resolución de descartar los liberales españoles y conducir con los absolutistas. El tercer periodo lo constituye la ofensiva patriótica, ya definitivamente independentista, que va logrando instalarse a fuerza de convicción política de las masas y triunfos militares. En este periodo tienen lugar las grandes campañas continentales conducidas por el libertador José de San Martín desde el sur, y el libertador Simón Bolívar desde el norte, que convergen hacia el Perú.

“La guerra se extendió como una mancha indeleble por todo el territorio americano desde 1809, cuando aparecieron las primeras juntas en la defensa de los derechos del monarca legítimo Fernando VII”

Si la revolución tuvo no sólo el hecho detonante como catalizador, sino también el sistema de ideas que la impulsó, venidos desde afuera, podemos decir que la independencia se fue cocinando a fuego lento entre las contradicciones de la sociedad colonial.

Cuando los historiadores liberales piensan la revolución americana no solo la hacen argentina, incluso porteña, sino que falsean deliberadamente su interpretación inventando una inverosímil metáfora de la marca de Fernando. Como si alguien que quiere la independencia respecto de un monarca vivase el nombre de ese mismo rey para que no se de cuenta. Ridículo por donde se lo mire.

Bien dice el maestro Norberto Galasso en su excelente biográfica política del General San Martín: “Para la historiografía liberal, Mayo fue una revolución separatista, independentista, antihispánica, dirigida a vincularnos al mercado mundial, probritánica y protagonizada por la ‘gente decente’ del vecindario porteño”.

Todos estos mitos son forma de poner en primer plano de la política a la oligarquía porteña.

Para empezar, lo difícil de discutir es que, tanto en España como en América, el detonante del proceso fue la caída de la monarquía española en manos de Napoleón. La abdicación en favor de su hermano Jose Bonaparte por parte de los reyes borbones Carlos IV y Fernando VII había interrumpido la vida normal. Las instituciones representativas se habían desmoronado, la constitución política se había suspendido. Ni el pueblo ni los grupos de la elite estaban realmente preparados para tomar los pasos requeridos.

“Si la revolución tuvo no sólo el hecho detonante como catalizador, sino también el sistema de ideas que la impulsó, venidos desde afuera, podemos decir que la independencia se fue cocinando a fuego lento entre las contradicciones de la sociedad colonial”

Jorge Abelardo Ramos en su Historia de la Nacion Latinoamericana lo resume magistralmente: “La revolución hispanoamericana salta como una chispa de la fulminante invasión napoleónica. Aunque la hoguera revolucionaria se propaga como el dictado de una orden, una larga gestación la había precedido en la historia de España y las Indias”.

Con excepción de México, Lima y Montevideo (que establecieron juntas reaccionarias) todo el resto de las grandes capitales americanas constituyeron casi al mismo tiempo sus juntas revolucionarias. Todas habían rechazado tanto la autoridad del rey impuesto por Napoleón como a las autoridades españolas representadas en la Regencia. Partidarios del juntismo contra partidarios del Consejo de Regencia fue en esos tiempos la clave de interpretación de la disputa política de aquella coyuntura.

Los historiadores tradicionales, empezando por Mitre en nuestro país –pero también de los diversos Mitres de cada uno de nuestros países–, al no distinguir el proceso revolucionario del independentista, pretendiendo que el primero es un camino del segundo, pero condicionado por una coyuntura que no le permitió hacerse público, pierden la perspectiva que permite explicar las contradicciones principales y las secundarias. Ese error los conduce a otro, que es el de tomar la idea de las repúblicas que finalmente se constituyeron y pensar que su historia, así como su configuración, estaba previamente determinada. Es decir, que las revoluciones y las independencias fueron hechos de los países latinoamericanos tal y como ahora los conocemos. Los nacionalismos locales afirman así su identidad, no pocas veces en contraposición, no con el colonialismo ni con el imperialismo sino respecto de sus países limítrofes.

La revolución americana tomada en su conjunto como proceso político, en la particular situación de la crisis española y la independencia de nuestra América, como un proceso único pero que generó países diferentes, no alcanza a explicarse si no es a partir de considerar los argumentos reales esgrimidos por los procesos revolucionarios. El problema de la aplicación de pactum transaltionis (la reversión de la soberanía en el pueblo), que fue el principal argumento de los procesos revolucionarios esgrimidos por las capitales en donde estallaron, era la idea de que el poder volvía al pueblo -ante la imposibilidad del rey legítimo de ejercer el gobierno- y se multiplicaba también para reclamar la autonomía de las provincias respecto de las capitales. Allí está un principio que, mal abordado y en conjunción con los intereses de las incipientes oligarquías aliadas del nuevo imperialismo británico, terminó aportando a la fragmentación en la que concluyó el proceso emancipatorio de la América hispana. El derecho del pueblo de autodeterminarse, que los americanos liberales levantaron al igual que sus epígonos revolucionarios de la península, fue –en cierta medida– el límite mismo a la centralización necesaria para la unificación del proceso revolucionario.

No hay comentarios:

Publicar un comentario